ブログ

ブログ一覧

レゴブロックとタミヤのハイブリッドステゴサウルス

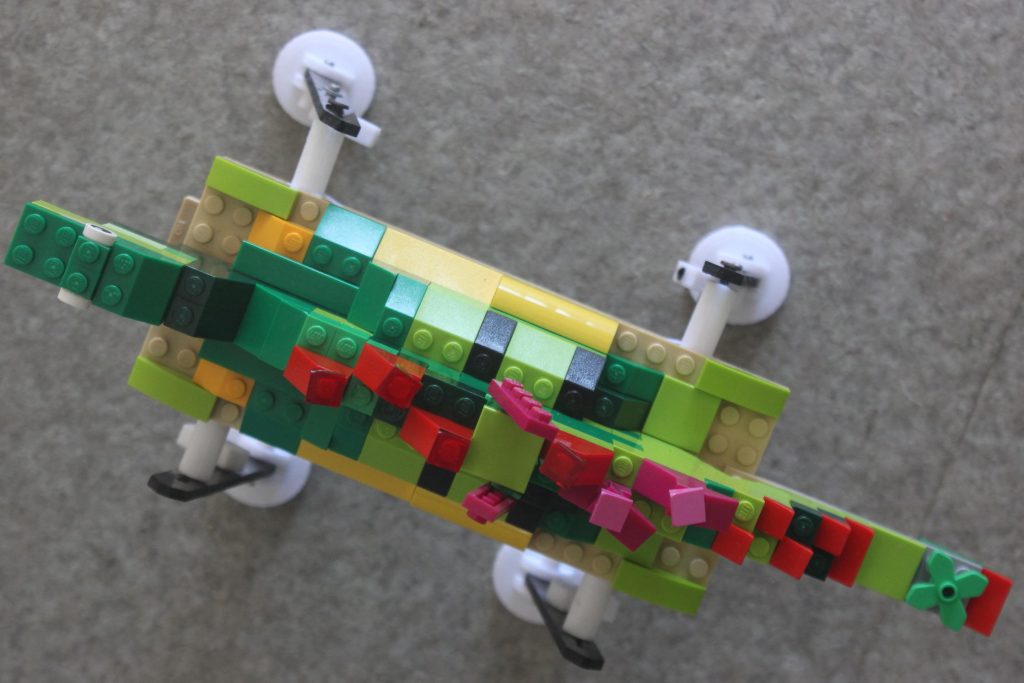

レゴとタミヤ(モーター&ギヤBOX)使用で、4足歩行するハイブリッドステゴサウルスを製作しました。

レゴプレート8x16が土台になります。

レゴブロックでステゴサウルス風を組み立てます。手持ち部品だけで作るトゲトゲむずい~

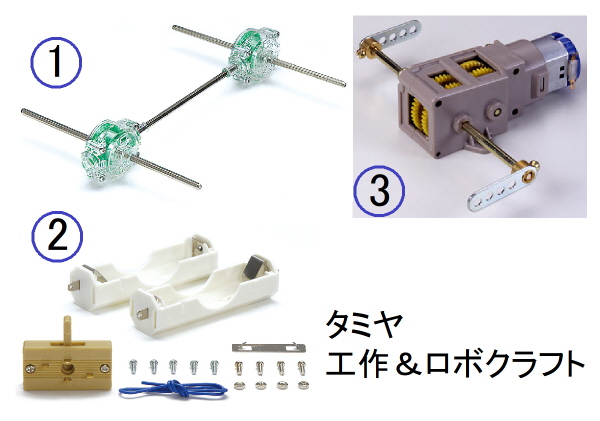

①シャフトドライブユニット ②単三電池ボックス ③3速クランクギヤーボックス

ユニバーサルプレート1枚

レゴプレート4x8 土台との固定用

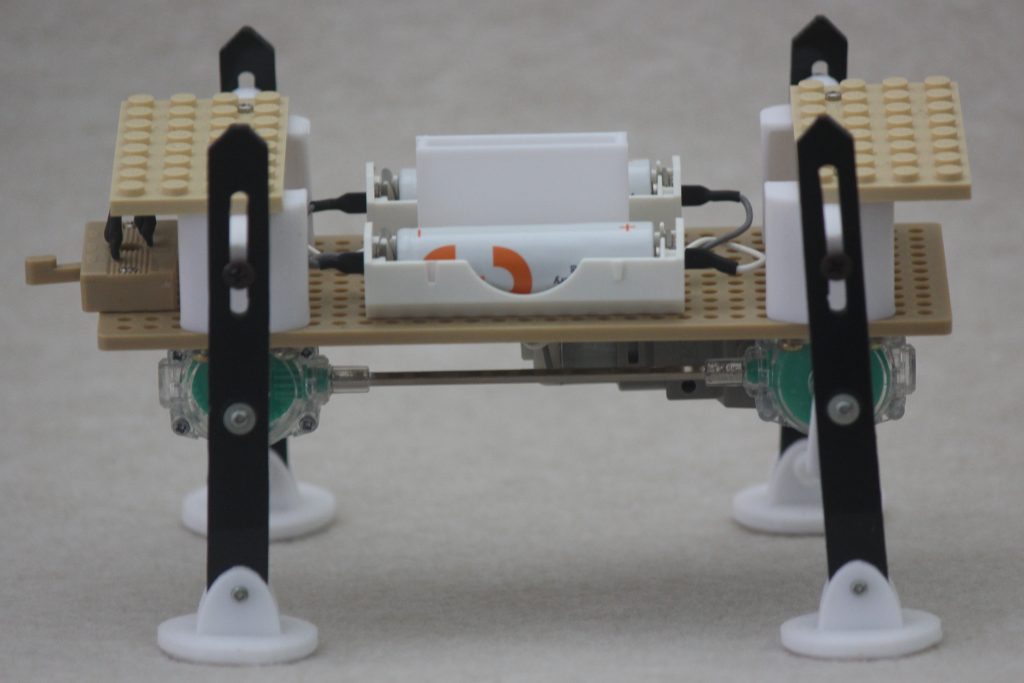

足は黒のアクリル板t=2を加工 必要樹脂パーツは3Dプリンタで作成します~

メカの構造は先人の方々が紹介されているので、省略(前進後進がスイッチにて可)

今回の4速歩行メカはこんな感じになりました❣

レゴブロックと歩行メカ用土台プレートを、ワンタッチはめ込み合体させます。

ちびっ子たちに渡すと数分でバラバラにされますが、プラモデルと違いすぐに復活できるのでGoodjob

★通常レゴで組み立てた個体を動かすには、非常に高価なオプションユニットを購入しないといけませんが、まあ自作なんで少額で完成。

つぎはSF戦車に挑戦です!

SF RC戦車 動いて音出す 改造工作

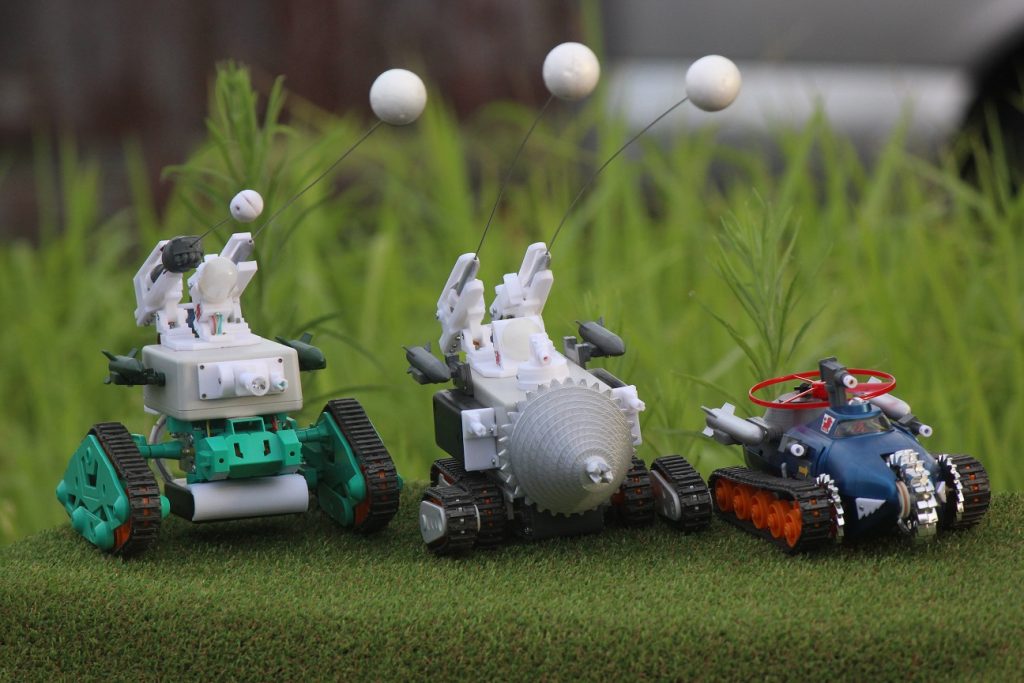

PS3コントローラとESP32による「RC」SF戦車シリーズがふえました!!!

定番のラジコン操作に加えてLEDアクションに同期して効果音がなります。

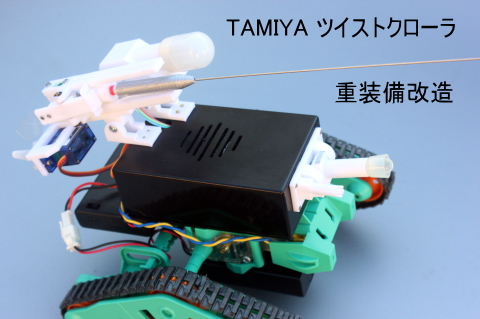

左)以前紹介したツイストクローラをVerアップ ミサイルに加えてロケットパンチを装備しました。

中)緑商会のモグラス風戦車

回転ドリル ミサイル2基 レーザービーム砲 機関銃x2

右)緑商会復刻版アトラス 格安で入手できたので改造してみました。

回転カッター 打ち上げ高さ変更可能ヘリコプター レーザービーム砲 機関銃x2

電源はニッケル水素電池4本 駆動系はタミヤを使用しています(定番ですね)

アトラスはスペースの関係で単四なんで、駆動時間が短いです。

LED4個 モーター3個 スピーカー1個 サーボモーター1個

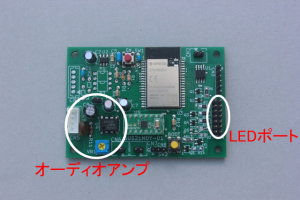

ラジコン受信機用 ESP32搭載の専用基板です(まだまだ改良の余地があり!)

やっぱ効果音があるほうが、ちびっ子たちの食いつきが全然ちがいますね(^^)

ガンプラLED発光と効果音でリアル演出動画

「機動戦士ガンダム」のRX-78 -02「ガンプラ」をLED発光と効果音で新しい動画演出にアプローチしてみました。

WEAPONS ①SHOULDERCANNON ②BAZOOKA 森林(ジオラマ)の中から攻撃です。

動画:ガンプラ定番の目の点灯、重火器による発光と効果音演出してます。音は小さくしてね!!

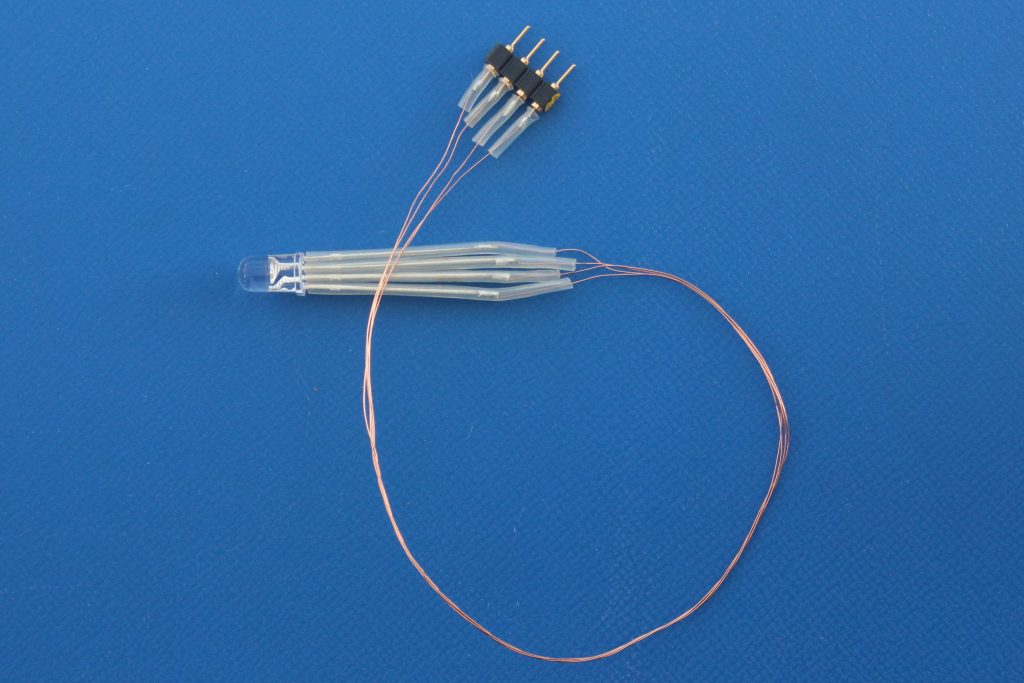

①SHOULDERCANNON 3mm 青色LED ②BAZOOKAは5mmRGB(3色LED)にてリアル感だしてます。

オリジナル試作コントロール基盤:これ一枚にて下記の制御できます。

1)効果音出力

2)LEDの制御

3)Bluetooth接続によるラジコン操作

4)モーター制御(未使用)

ラジコン操作 アンドロイドスマートフォン「Serial Bluetooth Terminal」(PSコントローラ風)定番アプリを使用しました。

BAZOOKA発射時の衝撃に同期してモビルスーツを揺らすこともできますが、やめました。(タミヤ模型のスライドアダプターとモーターでやれますよ)

このシステム 無線でON/OFF指示できるので、動画時代の新演出にどうでしょうか?

ESP32とPS3コントローラでSF戦車ツイストクローラをBluetooth制御

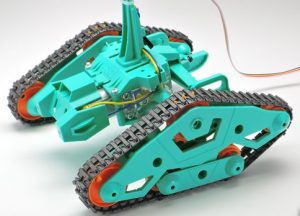

数年前、孫用にタミヤのツイストクローラを組み立てたのですが、現在は箱の中で寝ています。

なんか面白い使い道はないかネット検索したところ、下記仕様で戦車に改造したら

面白かな?と思いました。

ラジコン戦車のようなキャタピラ動作で、光演出、効果音、1960年代の

SF戦車プラモデルにあった、ミサイル発射装置こんな感じです。

( 何だかんだやってるうちに凝った作りになってしまいました )

〇ラジコン送信機 PS3コントローラ/受信機 ESP32 Bluetooth接続。

〇駆動モーター2基

〇光演出 LED 赤 青 RGB /効果音 0.5W 8オームスピーカー

〇ミサイル発射装置 サーボモータ

必要樹脂パーツは3Dプリンターでの一品物。

3DCADはAutoDESK TINKERCADを使用しました。これで十分❕

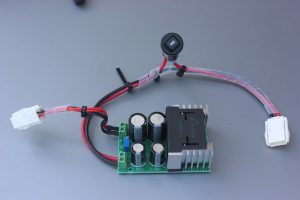

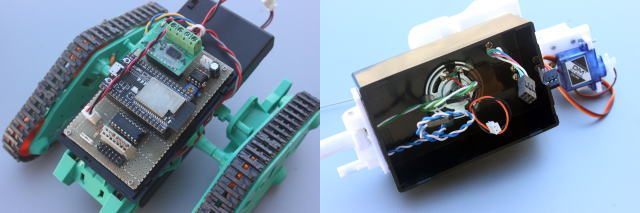

制御部は配線量がたいした事ないので、ひさびさ手作りユニバーサル基盤

これを樹脂ケースに入れます。

・ESP32-DevKitc-VE サウンドデータ量がでかいので、メモリ容量のあるこれ!!!

・戦車の駆動用:Dual DCモータードライバ TB6612

・効果音:オーディオアンプ LM386使用で本格的なサウンドになります。(上面にスピーカー配置)

・発射台:バネの反発力による押し出タイプで、ロック解除用にサーボモーターを動かします。

発射台の作成は不具合の連続ですが、すぐに修正作成OKで問題解決早いです、

さすが3Dプリンタ☆彡

ミサイルは(解放では危ないので)ステンレス線に沿って飛び出し、先端で止まります。

プログラミングにはArduinoを使用して、必要なアプリは先人の方々がネット上にいろいろ公開されていますので、

大変参考になり感謝です。

●PS3コントローラとESP32のペアリング

PS3のMac Address の書き換え等は SixaxisPairTool にお世話になりました。

注意点 コントローラはソニー純正品でないと使用できません。

●効果音作成

Audacity(高機能なフリー波形編集ソフト)にお世話になりました。

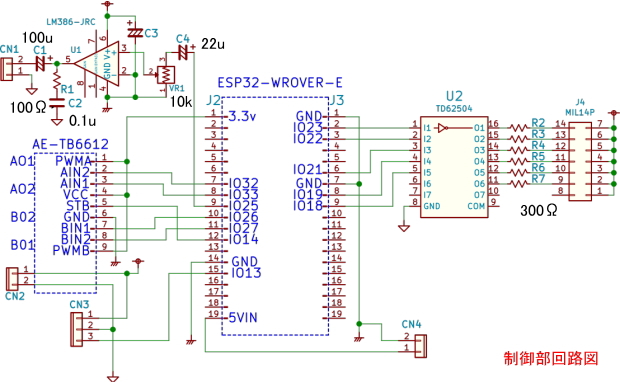

8BitDAC出力の直流分をカットしてアンプに入力します。

CN1:スピーカー CN2:駆動用電池 CN3:サーボ CN4:ESP32用電池

J4-14 RGB-R J4-13 RGB-G J4-12 RGB-B J4-7 COM レーダー

J4-4.11 青 重機関銃

J4-3.10 赤 キャノン砲 かなり昔のLED暗いですX

A01A02 / B01B02 端子台 モーター2個

注)電池は共通だとモーター起動時電圧降下で、ESP32がリセットしてしまいます。

<<動画 旋回と効果音とミサイル演出>>

電動アシスト自転車のLi-ionの応用編

前回電動アシスト自転車のリチウムイオン電池を利用してロスの少ない照明を作成しましたが、

もっといろいろな電装品が使えるよう、シガーソケットタイプを試作したので紹介します。

◎出力電圧 DC12V(DC/DC 定電圧)電流2A(ブレーカー)とします

●シガーソケット コネクタ脱着式

●New専用差込コンセント 外れ防止として両サイドにロック用エンビ板追加

●DC/DC YDS-812(ユタカ電機) Vin20V~45V

出力電流は8Aまで可能なのですが発熱もすごいので、今回は2Aのブレーカを入れてます。

これなら樹脂ケースにも入ります。

DC12V固定 変換効率94%で、リップルも少なくとっても優秀です❕

●シガーUSBドッキング ケースには通気用スリット2本いれました。

・サーキットブレーカー NRF1102A(IDEC) 電流値はいろいろあり❕

micro USB ケーブルに Type-C 変換アダプタドッキングで、新旧スマホ充電OKです。

これなら使い道がだいぶ広がります💡

次は、ワンケースに収納してスッキリさせた商品を企画してみようかな☺